|

Архитектура детства

Юрий Иванов

Трудно представить, чтобы ребенок исбежеал искушения оставить свой рисунок-след на поверхности стены куском угля или просто расписаться тростинкой на безмолвном снежном поле. Результаты детской творческой практики хранят и папирус, и береста, и бумага.

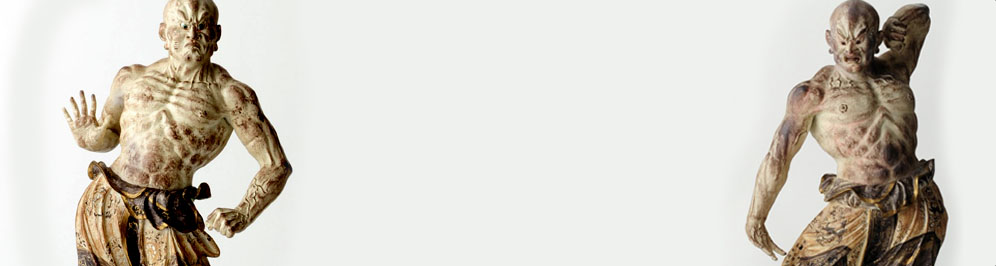

Тем не менее, детские рисунки воспринимались взрослыми не более чем забавными, но меумелыми попытками достоверно, то есть адекватно натуре, "передать конкретную предметную среду или реальные события". Важную роль в изменении общественного отношения к миру детства сыграло авонгардное искусство, в частности кубизм, представители которого категорически отвергали привычные представления о подражании натуре и создание оптической иллюзии окружающей действительности. Это эпоха Кандинского, Малевича, Шагала - в живописи; Леонидова, Мельникова, Татлина - в архитектуре. Эпоха реабилитации экспрессии, фантасмагории, "детской" откровенности. В 1928 году в Советской России выходит книга Корнея Чуковского "От двух до пяти". Сознательно сохранив "погрешность" лексики своих маленьких героев, автор предлагает не только от души посмеяться над "приколами" малышей, но и восхититься образной выразительностью детской речи. Подвигает задуматься об ответственности взрослых перед таинственным и и хрупким храмом детства, праве ребенка на собственную культурную территорию, где в форме творческой игры вызревает полноценное будущее его личности. Неудивительно, что эстетическая жизнь ребенка, как особый тип мироощущения, значительно расширяет область творческой и духовной свободы, становится предметом исследования философии, психологии, этнографии и педагогики. Вот только архитектурная теория и, соответственно, практика не балуют "детскую" проблематику. Поэтому мы строим для детей, но не детям. Не учитываем их глубинную самобытность, которую они выказывают в своих рисунках. В основе концепции спонтанного детского рисования лежит генетически запрограммированный механизм познания окружающего мира посредствам его "изображения-присвоения". Эта стадия детской жизни удивительно напоминает "краткий курс" эволюции человечества на пути к духовно-творческому развитию, что во многом объясняет источник универсальных морфологоческих черт в изобразительном искусстве доисторического человека и творчестве современных детей различных регионов Мира. Начальная стадия спонтанного рисования - это функциональная моторная игра, в результате которой ликующее дитя оставляет на бумаге ряд энергичных, внешне беспорядочных карандашных штрихов, которые со временем все полотнее и точнее будут заполнять пространство листа бумаги. Постепенно в процессе сложного взаимодействия природных и основных физиологических ритмов ребенка из неструктурированной графической массы проявляются две основные формы геометрического развития - спираль, олицетворяющая закон органического роста и его семитрическое единство, и круг - символ осознания самого себя как духовного напряжения и движения. Потом начинается освоение простых геометрических фигур: труегольника, квадрата и компановка из них образов, символически обозначающих окружающую действительность. Здесь словно запускается механизм "коллективного бессознательного", выталкивая на поверхность бумаги далекий исторический опыт: то путника-первопроходца, то мореплавателя, то архитектора-строителя. Блуждая в запутанных карашдашных лабиринтах и раздумывая на перепутьях линий-дорог, маленький ребенок готовиться, точнее, уже создает свой собственный мир из первообразов-архетипов, словно из кубиков конструктора. Центром этой виртуальной Вселенной будет, безусловно, сам Автор, еще там появиться все, что необходимо в настоящем Мире: Солнце и Небо, Воды и Горы и, конечно, Дом. Архитектурные объекты в творчестве детей почти всегда фасадны, лишены функционального содержания и некой материальной убедительности. Интересна так называемая "прозрачная форма", к которой прибегают дети, чтобы одновременно показать экстерьерную и интерьерную часть дома, а также его обитателей внутри. Нередко изображения крепостей, дворцов и другой исторической архитектуры несут в себе антропоморфные или зооморфные черты и своей пластической выразительностью напоминают архитектуру известного испанского зодчего Гауди. Другие работы, напротив, выполнены на одном дыхании с предельным обобщением формы. Они, возникшие из эфемерного движения красочных пятен, напоминают высказанную кем-то мысль о том, что архитектура - это застывшая в камне музыка. Так или иначе, для маленького художника важен образный смысл объекта, провоцирующий эмоциональную мотивацию творческого акта. Дети часто в поисках впечатлений "случайно" оказываются в непрывычных для них пространствах - руинах старых зданий, заброшенных чердаках и подвалах, где они испытывают смешанные чувства тревоги, опасности и предчувствие открытия чего-то нового, неизвестного. Этот удивительный для ребенка процесс-восприятие эстетических переживаний и творческой практики сопряжен с наработкой бесчисленных вариантов и импровизаций в обустройстве картины-мира, поиском идеала красоты и собственного художественного языка. Таким образом, удивительлная способность ребенка познавать окружающий мир посредствам его изображения - опыт, необходимый для активной взрослой творческой жизни. Однако реальностью является то, что это уникальное явление, данное самой мудростью природы в виде исповеди детской души, по-прежнему остается вне профессионального осмысления. Именно эти так называемы "каляки-маляки" не замечают большинство родителей и третируют школьные учителя рисования. Взрослая публика вообще приходит в восторг от всякого старательного копирования детьми книжных иллюстраций, точного воспроизведения предметов, принимая это занятие за творческий процесс. И отсюда всяческие стереотипы, которые опутывают наш мир, архитектурную среду, выхолащивая из нее непосредственность, многообразие образов и тем.

< статьи >

|

НОВОСТИ

04.08.2025

22.06.2025

05.04.2025

Мастер-класс: 03.11.2024

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

| | ↑ | |